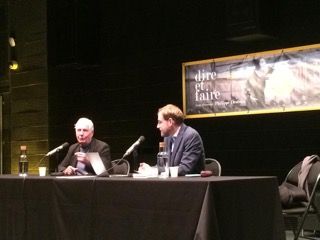

Vivre entre les langues par Heinz Wismann

Loin du châtiment

divin de la tour de Babel, la diversité linguistique serait à vivre comme une

grâce : la « pérégrination

entre les langues » induit une réflexivité critique sur notre rapport

au monde. La langue n’est pas une barrière, mais un miroir. Alors comment une langue vit-elle ? Et

comment vivre entre les langues ?

Parler,

c’est universaliser son rapport au monde. Pour le philosophe et philologue

Heinz Wismann, « l’universel

n’existe pas, il existe seulement des tentatives d’universalisation ».

C’est ainsi que la langue vit : par cette reformulation incessante du

singulier désirant être compris par autrui. « On

parle pour créer une espèce d’électricité qui permet à ceux qui sont trop

tendus de se décharger et ceux qui ne le sont pas assez de se recharger. »

La vie des langues

Une langue, quelle qu’elle soit, fonctionne

sur deux registres : le dénotatif, qui attribue un sens littéral et

permanent au mot, et le connotatif, qui permet de dépasser l’univocité de la désignation. La langue peut désigner,

dénoter, identifier quelque chose de façon monosémique, mais elle peut aussi ajouter

une signification affective à ce qui est dit : c’est le vouloir-dire. En greffant une connotation, une « nuance métaphorique », à la dénotation, le sujet

parlant fait vivre la langue. Son souci de communiquer à autrui un rapport au

monde qui lui est propre enclenche le processus d’universalisation. Par

exemple, dire de quelqu’un qu’il est « vache » mobilise le registre

connotatif de la langue. Mais ce vouloir-dire

n’est pas universel. Chaque langue a son histoire, son univers mental dans

lequel les sujets puisent pour ajouter un sens connotatif aux mots. En effet, l’expression

« être vache » ne correspond pas à l’imaginaire de la culture

indienne…

« Mais la différence entre les langues

n’est pas une perte d’universel, c’est une promesse d’universalisation », précise Heinz Wismann.

Les langues créent un rapport au réel

spécifique, et la diversité de ces rapports nous permet de réfléchir – aller et revenir – et de

corriger les évidences dont nous étions partis. Ce va-et-vient entre les langues met en lumière de « petits écarts linguistiques »

et offre un potentiel de réflexivité critique au sujet parlant. Ainsi notre

compréhension du monde n’est plus rivée à une certitude unique, et les langues peuvent mutuellement s’enrichir.

Par exemple, dans ses « sonnets à

Orphée », Rilke utilise l’expression Komm und geh – vient et va – qui provient du va-et-vient français.

Quand on se

détache de soi pour apprendre une langue étrangère, on assimile un nouvel

imaginaire linguistique. Ainsi la diversité des langues enrichit le vouloir-dire en élargissant le champ du

connotatif. Selon Heinz Wismann, si l’on voyage entre les langues, « celles-ci sont capables de tout dire. Mais

elles ne peuvent pas tout dénoter ».