L’accès des femmes au savoir : progrès ou reconfiguration de la société ? par Nicole Mosconi et Caroline Fayolle

Longtemps maintenues dans

l’ignorance, les femmes ont aujourd’hui librement accès au savoir. Ou

presque. Caroline Fayolle, maîtresse de

conférence en histoire à l’Université de Montpellier, et Nicole Mosconi,

professeure émérite en sciences de l’éducation, reviennent sur ces dynamiques

mal connues, de la Révolution française à aujourd’hui.

Les femmes, un maillon de la

République

Éduquer les femmes à

émanciper les hommes. Les premières écoles publiques pour filles naissent sous

la Révolution française avec cet objectif. Pour les révolutionnaires,

l’éducation est toute puissante : elle efface les disparités artificielles

entre les hommes. Un obstacle subsiste, les différences sexuelles,

insurmontables car ancrées dans la nature. L’argumentaire biologique,

incontestable, est convoqué. « Le cerveau des femmes est beaucoup plus

petit (…), elles sont donc moins intelligentes », explique Emile

Durkheim, sociologue, en 1894. Les

universités sont interdites aux filles depuis le Moyen-Âge. Pourquoi alors

choisir de les éduquer ? Pour former des mères républicaines qui sauront

élever des citoyens libres. Ces écoles seront supprimées sous l’Empire. Mais

l’idéologie républicaine s’est enracinée dans les esprits. Certaines femmes

l’assument jusqu’au bout : si l’éducation est réellement toute puissante,

ne peut-elle pas également permettre l’égalité des sexes ?

En 1880, la Troisième

République offre aux femmes l’accès au petit savoir. L’école primaire laïque

est rendue obligatoire pour tous les enfants et l’enseignement secondaire

s’ouvre aux filles de la bourgeoisie. Cependant, cette formation ne permet pas

l’accès à l’université, ni même au baccalauréat. L’objectif n’est pas de faire

des savantes mais de bonnes épouses et de bonnes mères. Ces petits pas

mènent néanmoins à une forte progression des filles dans l’enseignement

secondaire et supérieur après la Seconde Guerre mondiale. En 1861, Julie-Victoire Daubié est la

première femme à obtenir le baccalauréat. L’accès au savoir se généralise.

Un progrès ?

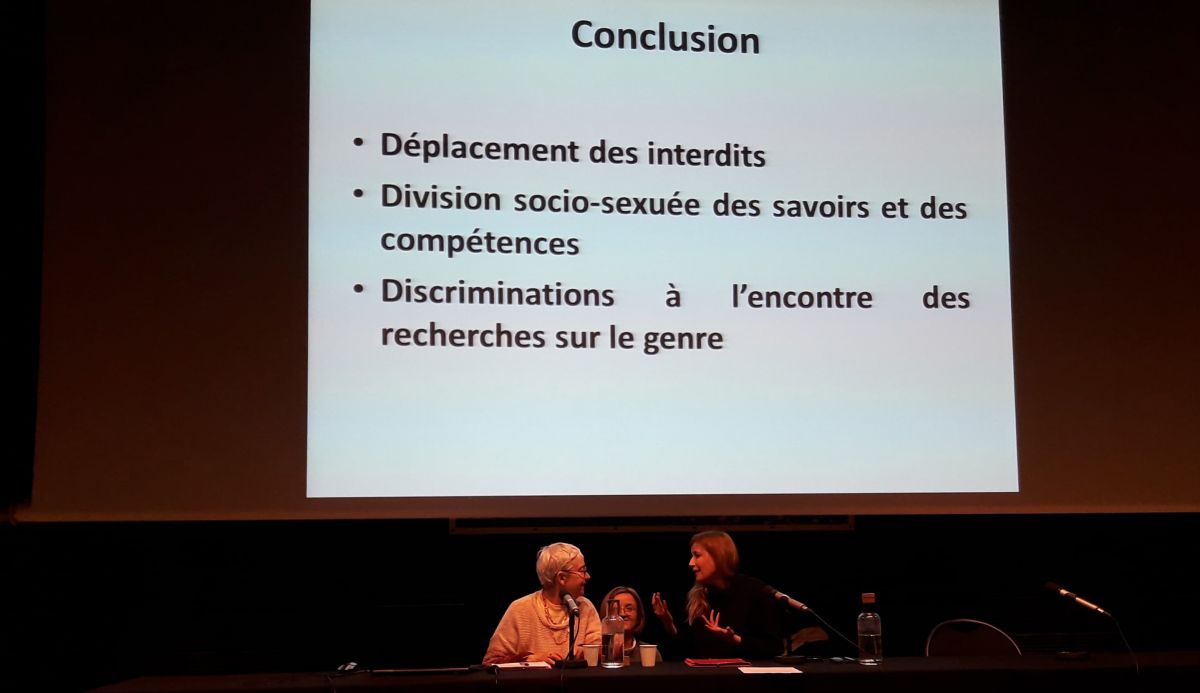

Pour Caroline Fayolle,

l’histoire ne doit pas s’envisager comme une marche inéluctable vers le

progrès. La domination masculine est polymorphe et s’est transformée au cours

du temps. Si le combat féministe a permis des avancées, l’accès des femmes au

savoir doit également se lire à l’aune d’une perpétuelle reconfiguration de la

société : la création de l’école des filles en 1793 sous-tend avant tout

un objectif politique républicain. Sous la Troisième République, il s’agit

d’arracher au plus vite les femmes des mains de l’Église. A partir de la

deuxième moitié du XXème siècle, l’accès des femmes au marché du travail répond

principalement à de nouvelles exigences économiques, et à un besoin spécifique

de main d’œuvre. Aujourd’hui, elles accèdent au savoir mais sont moins

reconnues que les hommes. Elles sont moins nombreuses à occuper des postes à

responsabilité. Dans le milieu universitaire, le savoir est genré et discriminé.

La domination se cache aussi dans les inégalités économiques, avec une

surreprésentation des femmes dans les emplois précaires.