thème fiction(s)

Les fictions occupent nos espaces comme elles occupent notre temps. Elles sont présentes dans l’espace public (salles de cinéma, théâtres, bibliothèques, librairies) comme dans l’espace privé (télévision, internet, jeux vidéo…). Elles investissent le temps privé, notamment sous la forme du divertissement.

Nous n’avons pas attendu la pandémie et l’expérience du confinement pour nous en rendre compte, mais la mise en suspens des formes habituelles de nos vies nous a amenés à multiplier, entre autres, notre usage de séries ou de livres. Réduire la fiction à une expérience consentie de diversion serait manquer sa complexité, sa force comme ses dangers. Elle est aussi une manière de façonner le réel, de le trans – former, voire de le travestir. La multiplication des fausses nouvelles (les « fake news ») ou la montée en puissance des théories complotistes en témoignent.

Les fictions concernent l’ensemble des domaines du savoir humain (littérature, cinéma, sciences, économie, droit). Véritables marqueurs anthropologiques, les fictions disent quelque chose de notre rapport au monde ; rapport qui ne saurait obéir à des découpages et à des oppositions aussi tranchées que celles du réel et de l’irréel, du vrai et du faux, du mensonge et de la vérité. Ne faudrait-il pas, dès lors, envisager les fictions comme des écarts consentis avec ce qui est ? Écarts féconds dans la mesure où ils permettraient, non pas de tendre un miroir à la réalité, mais bien plutôt de faire miroiter ce qui n’est pas afin de mieux décrire, penser ou changer la réalité. Ce qui trouble le philosophe n’est donc pas qu’il existe des fictions littéraires ou cinématographiques, lesquelles ne trompent pas le récepteur (il accepte le « pacte de lecture », il consent à la « suspension volontaire et provisoire de son incrédulité ») ; c’est plutôt qu’il existe des fictions sérieuses (l’utopie ou l’uchronie en politique, les expériences de pensée en sciences), et même des fictions nécessaires à la vie en société (les fictions juridiques). Plus troublante encore, la crainte que les fictions ne finissent par « mordre » sur le réel, que la frontière entre réel et imaginaire ne soit brouillée. Ce brouillage est-il fantasme ou réalité ? Faut-il craindre le débordement de la fiction dans la réalité, l’incitation à la violence que susciteraient certains jeux vidéo, les perturbations que provoque – rait ce genre hybride qu’est le docu-fiction ? Existe-t-il des pathologies de la fiction dont Madame Bovary « victime des romans » serait l’emblème ? Les fictions ne sont-elles pas, plutôt, un enrichissement de la réalité, une ouverture vers le possible, une des façons qu’a l’humanité de penser le monde et de le refigurer?

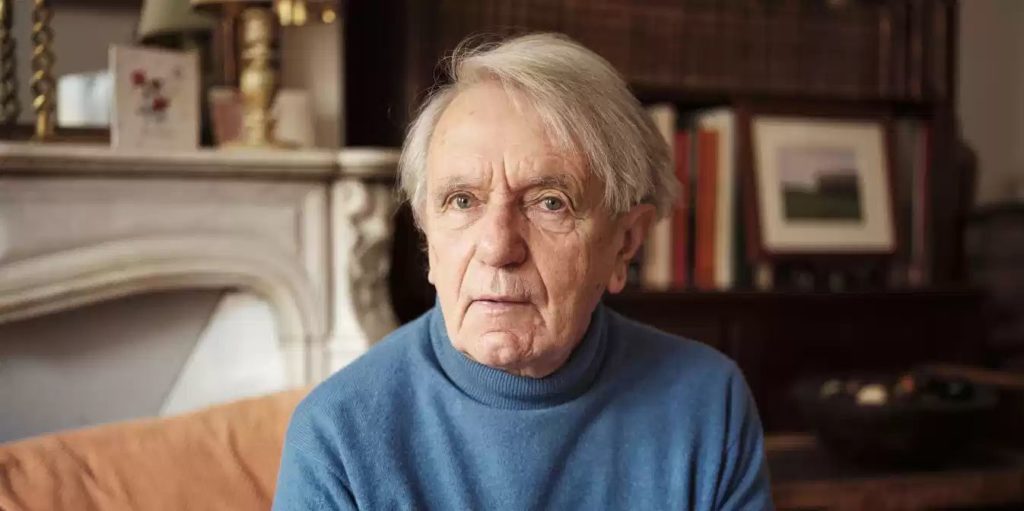

Invité d'honneur Jacques Rancière

Professeur émérite de philosophie à l’Université Paris 8 (Vincennes, puis Saint Denis), élève de Louis Althusser à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm au début des années soixante, Jacques Rancière collabore avec celui-ci, ainsi qu’avec Pierre Macherey et Etienne Balibar au groupe qui se donnait pour tâche de « lire Le Capital ». S’écartant d’une vision dogmatique du marxisme qui vouait tout militant à la tâche d’expliquer aux ouvriers pourquoi et comment ils étaient exploités, il fonde et anime la revue Révoltes Logiques et s’attache à retrouver la part créatrice, tant esthétique que politique, des ouvriers du 19 e siècle. Son œuvre tresse la philosophie, la politique et les arts (cinéma, théâtre, poésie, art des jardins).

Depuis les années 60 et sa rupture avec une version scientiste du marxisme, Jacques Rancière a exploré le refoulé de l’histoire des opprimés (La nuit des prolétaires, Le Philosophe et ses pauvres). Il a remis au travail la notion d’égalité, en lien avec la démocratie moderne. Pour lui l’égalité n’est pas un objectif situé dans un avenir indéfiniment différé : elle est au départ. Il faut postuler l’égalité des intelligences avant même de commencer à enseigner. La question de la consistance même de nos démocraties s’apprécie à travers cette question. Après avoir travaillé sur la culture des ouvriers du XIX e siècle, artistes et philosophes autodidactes, il en est venu à poser une hypothèse novatrice : « L’émancipation ouvrière était d’abord une révolution esthétique ». Cela implique qu’on bouscule un peu les critères du « bon goût ». Il faut le suivre un moment sur ce qu’il appelle « les chemins tordus de l’émancipation. » S’émanciper, c’est sortir d’un état de minorité : passer de l’adolescence à l’âge adulte ; s’émanciper pour une femme c’est rompre avec le patriarcat, pour les ouvriers, s’affranchir de toutes les tutelles autoritaires, patronales, cléricales et de celles des théoriciens qui veulent leur « expliquer » pourquoi ils sont exploités, opprimés. Car on n’émancipe pas autrui : c’est une contradiction dans les termes. Nous ne souhaitons pas commémorer ou célébrer une époque révolue, mais bien plutôt nous demander quelle est la consistance de notre présent. Jacques Rancière échangera avec ses ami(e)s Geneviève Fraisse, Marie-José Mondzain, Etienne Balibar et Pedro Costa. Il préfère le dialogue vivant aux gloses universitaires sur son œuvre.